In den meisten spanischen Olivenanbaugebieten heißen die Ölmühlen „almazaras“, was aus dem Arabischen kommt und „Ort, an dem zerquetscht wird“ bedeutet. Da Katalonien jedoch nur kurze Zeit unter maurischer Herrschaft stand bzw. Grenzgebiet war, hat sich hier der Name „molí d´oli“, was aus dem lateinischen kommt, durchgesetzt.

Denn es waren die Römer, die professionell Oliven in Katalonien anbauen ließen. Im Hinterland Barcelonas und der Costa Daurada bis weit nach Aragonien hinein entstanden geradezu Olivenbaumplantagen, die für den Nachschub ins römische Reich sorgten. Eine große Rolle spielte dabei der Ebro. Der Fluss, der im südlichen Katalonien ins Mittelmeer mündet, war für den Transport des flüssigen Goldes aus dem Hinterland an die Küste enorm wichtig. Darum erhielt er auch den Namen Oleum Flumen (Fluss des Olivenöls).

Die von den Römern entwickelten Mühlen und Pressen wurden zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert von den Arabern weiterentwickelt, um die Qualität und den Ertrag zu steigern. Es sei allerdings anzumerken, dass das damalige Öl mit Sicherheit nicht dem entsprach, was wir heute unter „gutes Olivenöl“ verstehen. Dennoch dürfte das frische, kurz zuvor gepresste Öl ein Genuss gewesen sein.

Gemahlen wurden die Oliven von jeher, auch schon zu Römerzeiten, mit großen und schweren Mühlsteinen. Die vorher gesäuberten Oliven wurden nach und nach auf den Mühlenboden gelegt und von 2 Mühlsteinen zerquetscht. Der daraus entstandene Brei wurde in kreisrunden und flachen Matten gefüllt und übereinander gestapelt.

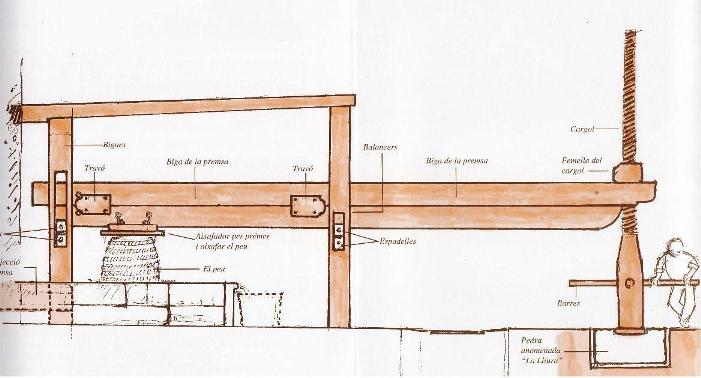

Die in Katalonien meist benutzte Presse zur Gewinnung des Öls war die so genannte „Premsa de Lliura“. Bis ins 19. Jahrhundert haben sich die Form und die Methode der Presse kaum verändert. Die aus großen Holzbalken bestehende Presse arbeitete mit dem Prinzip der Schraube. Während auf der einen Seite des langen Balkens mehrer Männer hoch- und runterschrauben konnten, wurde durch den erzeugten Druck auf der anderen Seite das Olivenöl in den aufgestapelten Matten ausgepresst.

Trotz der großen Anstrengungen war die Olivenölmühle immer ein begehrter Arbeitsplatz. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass die Mühle geheizt wurde, damit das Olivenöl auch aus dem Olivenfleisch heraustreten konnte. Während die Bauern draußen mit Wind und ungemütlichen Temperaturen kämpfen mussten, war es in der Mühle mit rund 25 Grad angenehm warm. Somit entwickelte sich die „molí d´oli“ nicht nur zu einem Ort der Arbeit, sondern auch der Kommunikation. In angenehmer Atmosphäre trafen sich hier die Bauern, unterhielten sich, aßen und tranken zusammen. Übrigens hat sich noch bis heute diese Tradition gehalten – auch in der Mühle von Josep-Maria Mallafré (artefakt Olivenöl). Trotz moderner Mühlentechnik und Pressmethoden treffen sich die Bauern in einem großen Raum, neben der Mühle. Am wärmenden Kamin sorgt Mutter Josefine für reichlich Nachschub an Bauernbrot (das auf dem Feuer geröstet wird) und Rotwein.

Herzliche Grüße aus Katalonien

Veronica Ventura und Ralf Wigger